15 Juillet 1916 (du 28 juillet au 28 août 1914)

Le Mercure de France, 15 Juillet 1916

1ère partie

A Roche, dès le 28 juillet 1914, nous avions l'intime certitude que la guerre allait éclater.

Le surlendemain, l'auteur de la brochure si clairvoyante intitulée: L'invasion allemande par la Belgique méridionale, le commandant Chenet, étant venu avec sa femme nous faire visite, se montra stupéfait qu'on m'ait, l'avant-veille, à Vouziers, déclaré suspendu le paiement de la Rente. Jusqu'à ce que je lui eusse fait part de cette mésaventure financière, le commandant avait paru assuré de la non probabilité d'une guerre avec l'Allemagne, et il avait apporté une plaisante malice à réfuter chacun des arguments opposés à Pierre, mon mari, à son optimisme. Quand j'eus terminé mon petit récit, il se redressa, tout changé, très grave, et dit:

- S'il en est ainsi, il est temps de me préparer à rejoindre mon poste à verdun.

Nous sortîmes pour accompagner, un bout de chemin, nos visiteurs. Nous longeâmes avec eux la route de Rilly-aux-Oies jusqu'au calvaire de Wallart. devant nous, sur notre gauche, le soleil se couchait. Le ciel était tout rouge.

Samedi 1er août

Le mari de notre nièce Nelly, Emile Lecourt, rentre d'Attigny à trois heures et demie, couvert de sueur et extrêmement ému. "Ca y est, il faut partir!" s'exclame-t-il en s'effondrant sur notre seuil. Les gens du village qui l'ont vu arriver s'approchent, le questionnent. Aucun ne veut croire. Le jeune homme proteste de sa véracité, se fâche, jure que le secrétaire de la mairie d'Attigny lui a donné connaissance de la dépêche officielle.

Alors le tocsin sonne aux clochers des villages environnants, la générale retentit. "C'est un incendie", disent les uns. On est consterné, bien qu'on ne veuille pas encore se rendre à l'évidence. Mais les maires, ayant reçu l'ordre d'afficher la mobilisation, ont envoyé des cyclistes dans les champs pour rallier les moissonneurs, qui rentrent. Il n'y a plus moyen maintenant de se faire illusion.

Vers quatre heures et demie, notre maire arrive en voiture de Chuffilly et appose lui-même sur la maison d'en face la fatale affiche. On l'interroge anxieusement. Il ne sait rien, sinon qu'il lui a été enjoint d'afficher à quatre heures et que, Roche étant la plus reculée des quatre sections de la commune, il se trouve en retard d'une demi-heure. L'affiche est bien facile à comprendre, ajoute-t-il; chaque mobilisable n'a qu'à consulter son livret. Des protestations s'élèvent: "Et la moisson qui est à peine commencée!" On ne se résigne pas à admettre la terrible vérité; ceux qui doivent partir éprouvent le besoin d'aller se renseigner plus amplement à la gendarmerie d'Attigny.

Emile doit rejoindre, dès dix heures du matin, au deuxième jour de la mobilisation. Il est désolé. Les plus sombres pressentiments le poignent. En plus du chagrin de quitter sa femme, son enfant et son père, en plus du regret d'abandonner son exploitation agricole très prospère, il augure pour lui-même lugubrement (1)

Les incrédules de tout à l'heure reviennent de la gendarmerie. C'est très sérieux: il faut partir. ceux de l'armée active, les jeunes, font bonne figure. mais les autres!... Pour les consoler, nous leur représentons que mobilisation ne veut pas dire guerre, que l'Allemagne réfléchira sans doute en voyant les Français décidés à lui tenir tête; il y a de l'espoir encore, nous l'affirmons sans y croire; eux, dans leur désarroi, se rattachent à cette si faible branche.

(1) Les pressentiments du brave garçon devaient, hélas! se justifier. Il a été tué à l'ennemi le 6 octobre 1914 au bois Bouchot (Meuse).

Dimanche 2 août

La mobilisation a pour effet de ramener les villageois au sentiment religieux: je l'ai constaté ce matin à l'église.

On conçoit aisément que les populations de l'est et du nord-est de la France, victimes désignées pour l'invasion et qui en ont subi trois fois en un siècle les désastres, ne peuvent voir la guerre avec l'Allemagne du même oeil que les habitants des autres régions. Certes, si l'on considère que l'amour de la patrie est profond, et d'autant plus que leur pays court plus de risques; mais ce patriotisme, comme toute possession passionnée, est craintif, pessimiste, et c'est précisément lui qui, désolé devant l'échéance de tous les malheurs, ruine des foyers, sacrifice des maris et des fils - ceux-ci appartenant aux régiments de la frontière ne vont-ils pas être les premiers au feu? - en appelle au Tout-Puissant. Il faut croire que la prière réconforte, puisque les terriens ardennais cessent déjà de gémir et se livrent avec une ardeur décuplée aux travaux des champs. Ne leur faut-il pas, en outre, suppléer aux bras défaillants?

Lundi 3 août

Le village, d'heure en heure, se vide des hommes au-dessous de quarante -huit ans. En même temps, l'atmosphère morale se modifie. Les haines s'apaisent et les ennemis se réconcilient. On ne médit plus de son voisin, on ne cherche plus à se nuire l'un l'autre, on se parle avec mansuétude. les feux de l'envie et de la vanité s'éteignent dans les regards, comme dans les âmes. Dans les familles des mobilisés, les adieux sont déchirants, ont le caractère de l'irrévocable; et les dispositions en ce sens sont prises. Emile est parti.

Des troupes de l'armée active commencent à passer sur la route.

Jeudi 6 août

Les journées de pluie, comme ils ne peuvent aller aux champs, les gamins et les vieillards se rendent aux gares stratégiques ou aux passages à niveau, afin de regarder le débarquement ou le passage des trains militaires. Venus de tous les points de la France, ces trains ont leurs wagons enguirlandés de fleurs et couverts d'inscriptions d'enthousiasme et de défi; les voyageurs, effervescents, interrompent leurs chants belliqueux et répondent aux acclamations des civils. Le spectacle de cette jeunesse si exubérante sous les uniformes de couleur violente réchauffe l'âme chagrine et terne des villageois. Ils s'accoutument à l'idée de la guerre.

Mais, comme les marchands roulants apportant à jours fixes le pain, la viande, l'épicerie, etc..., ne viennent plus, qu'il n'y a dans Roche aucun négociant en ces denrées, on va au bourg faire des provisions que l'on met en réserve. On pratique des cachettes dans les murs, sous les pavages, où l'on ensevelit les objets précieux. Le service de la poste, qui ne fonctionnait plus, reprend. Le facteur vient d'apporter au dépositaire du Petit Journal des exemplaires datant de deux ou trois jours. Nous y lisons, en même temps que les déclarations de guerre, la violation de la Belgique par l'Allemagne et les premières incursions des patrouilles ennemies sur notre territoire.

Vendredi 7 août

Pour la prévision des événements, la guerre de 1870 devient le criterium. Je n'ai pas encore entendu un paysan ou une paysanne témoins de cette guerre dire: nous vaincrons, nous mintiendrons l'ennemi sur la frontière; travaillons sans crainte, nous jouirons de notre moisson. Ces pauvres gens, au fond d'eux-mêmes, sont tellement persuadés de l'invasion qu'ils disent au contraire: "Les Prussiens n'ont pas été très méchants à Roche en 1870: pourquoi le seraient-ils davantage cette année? En 1870, nous avions eu faim, froid, peur, c'est vrai; mais du moment que nous avions quelque chose à leur donner à manger, ils ne nous faisaient point de mal." Je leur objecte qu'il n'est pas sûr que les Ardennes soient cette fois envahies, que nos soldats combattent avec ardeur, que nous céderons pas de terrain, que la bataille se livrera en Belgique, que nous aurons la victoire. Ils me regardent avec étonnement, soupirent et s'éloignent en secouant la tête.

Samedi 8 août

Les familles aisées de la région tenues par leur profession de demeurer, et qui peuvent disposer d'automobiles, ont envoyé leurs enfants vers des refuges, dans l'ouest ou le midi de la France. Toutes les personnes de notre connaissance, en villégiature ou qui ont des attaches à Paris, sont parties, laissant leurs propriétés à la garde de domestiques. De ce nombre est la propriétaire du château de Roche.

Quant à nous, bien que nous y soyons sollicités par des amis, nous ne songeons pas à regagner la capitale. Mon mari est convaincu que si les Allemands arrivent, jusqu'ici, ils iront aussi assiéger Paris, où le danger, alors, serait pire; et puis nous aurions remords à quitter les simples au moment du danger, à nous éloigner de nos deux nièces, surtout de Nelly, si enfant et qui, nous partis, malgré la présence de son beau-père, se sentirait terriblement seule dans sa ferme attenante à notre maison.

Mon mari, depuis le commencement de la mobilisation, a assumé de suppléer l'adjoint au maire, un vieillard de soixante-dix-neuf ans, à peu près sourd et très timoré. Il a tranché certaines difficultés, telles que l'attribution de secours aux familles indigentes privées de leur soutien, le ravitaillement des habitants et maintes autres opérations plus délicates, étant donné le caractère méfiant des paysans, par exemple: le dépôt à la mairie de toutes les armes en leur possession, opération qui n'avait pas eu de précédent en 1870.

Dimanche 9 août

L'artillerie passe, se dirigeant vers le nord et le nord-est, vers Grandpré, vers le Chesne. Les artilleurs, cavaliers et servants, sont graves, silencieux; leurs officiers ont l'air réfléchi. Les batteries ne s'arrêtent pas à Roche. les villageois accourus les regardent passer. On leur offre des fleurs, des fruits et de menues friandises. On voudrait leur donner davantage. On sourit, en leur souhaitant bonne chance, et pourtant des larmes montent aux yeux, dont on retient avec peine le jaillissement... Nous avons appris que les soldats français ont franchi la frontière d'Alsace et qu'ils sont à Mulhouse. Le combat aurait été violent et meurtrier; mais les chants de victoire du Petit Journal n'en raffermissent pas moins les paysans.

Lundi 10 août

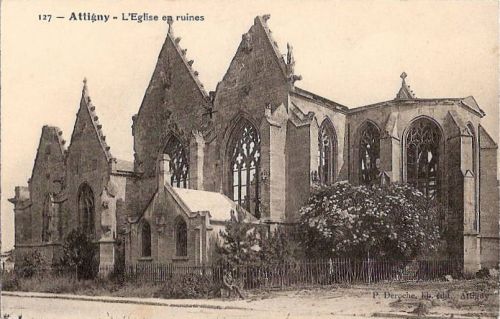

Je suis allée à Attigny pour acheter des médicaments: les pharmaciens sont mobilisés, et leurs boutiques sont fermées. L'entrée de la ville est barricadée avec des charettes, et des factionnaires exigent le laisser-passer. Je n'ai trouvé non plus aucune provision de bouche; les magasins étaient vides et la plupart clos. Sur la place, devant l'hôtel de ville et près des restes du palais de Witikind, des chevaux, amenés des environs, stationnaient devant le bureau en plein air des réquisitions.

Mardi 11 août

Les femmes des cultivateurs moissonnent et engrangent fiévreusement leur blé. Elles s'entraident.

Les troupes continuent de passer. Dans les champs, sous le silence, les oreilles fines perçoivent le bruit du canon. S'agit-il d'exercices de tir au camp de Châlons, ou de la bataille de Lorraine, ou du bombardement des forts de liège par la grosse artillerie allemande?

Mercredi 12 août

Il fait très chaud, des soldats arrivent, qui demandent à se rafraîchir.Nous donnons du vin sans compter. Des autobus passent, portant encore l'inscription de leur itinéraire parisien; comme les soldats, ils sont décorés de fleurs; ils s'arrêtent, et leurs conducteurs, fleuris aussi, se joignent aux camarades buvant dans les maisons. Pas un ne sait où en est la guerre.

Jeudi 13 août

"Les Belges continuent à faire merveille... Les forts de Liège tiennent toujours... Nos troupes restent maîtresse de la Haute-Alsace... Les incursions ennemies dans les régions de Spincourt et de Manonvillers ont été repoussées... Le Kaiser comptait être le 11 à Paris; or, nos troupes débordent la frontière, nos deux ailes sont en Belgique et en Alsace, notre concentration a pu s'achever, et les Russes sont entrés en Prusse." Voilà ce que les journaux reçus aujourd'hui offrent à nos méditations. Donc, ça va très bien. Pourtant Spincourt est en France. Faut-il croire que cette constatation n'a pas d'importance et que mensongère est la rumeur parvenue jusqu'à nous on ne sait comment, à savoir que les Allemands ont, depuis plusieurs jours et en masse, passé notre frontière, que Longwy est sur le point d'être pris, Lunéville en péril et Pont-à-Mousson détruit, que l'ennemi a franchi la Meuse en plusieurs endroits et que la Belgique est à moitié envahie? Des gens venus des régions où l'on se bat murmurent même qu'une armée ennemie approche de Dinant. Or Dinant est singulièrement plus rapproché que Liège de notre département. Qui croire? Nous ne voudrions pas être dupes ni des journaux ni d'alarmistes.

Aujourd'hui le ciel est "gris de chaleur". Par la route d'Attigny arrive dans le village une colonne d'infanterie. Les soldats font halte; les armes sont mises en faisceaux, les sacs posés à terre. devant notre porte, les officiers parlementent. Un bataillon ira cantonner à Chuffilly, un autre restera à Roche. Mon mari accompagne le capitaine et le sergent-fourier chargés du cantonnement, leur donne des renseignements nécessaires. Durant ces préliminaires de l'installation, les hommes se répandent dans les maisons et demandent à remplir leurs bidons, en tendant des pièces de monnaie que nous refusons. Ce sont des Normands: ils voudraient du cidre, nous n'avons que du vin à leur donner. Un soldat vient me demander une chambre pour un officier malade. J'acquiesce avec empressement. Mais le capitaine revient avec mon mari et, après avoir jeté un coup d'oeil sur la disposition des appartements, s'attribue une chambre et en assigne une autre à un sous-lieutenant. les pièces choisies sont des pièces de façade, dont les fenêtre s"ouvent sur la place du village, au carrefour des routes de Vouziers, d'Attigny, de Rilly-aux-Oies et de Voncq, route que des postes garderont. La partie de la maison occupée par notre nièce et son beau-père, ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, reçoivent une section de mitrailleuseq.

Réservistes du recrutement de Saint-Lô, ces troupiers sont pour la plupart gens aisés et pères de famille. Aussitôt casés, ils vont promener dans le village la nostalgie de leurs foyers, de leurs habitudes. Parmi les chefs, un seul fait partie de l'armée active: le capitaine logé chez nous. L'unique lieutenant porte un nom illustre. Le sous-lieutenant étudiant en théologie, nous parle de Péguy et de Claudel. le commandant, logé au château, est un colonial en retraite.

Les habitants du haut du village viennent se plaindre d'avoir trop de soldats à loger, alors que les habitants de la partie ouest n'en ont point. Le capitaine à qui cette plainte est adressée, fait d'abord la sourde oreille; puis, comme les villageois insistent et font transmettre leur réclamation par mon mari, il déclare, sans davantage s'expliquer, que cette répartition est ainsi faite parce qu'il lui faut avoir tous les hommes sous la main et à l'oeil.

Vendredi 14 août

Dès l'aube, je vois des militaires faisant leurs ablutions au ruisseau de la route. parmi eux, je reconnais le fourrier d'hier et devine qu'il est prêtre. Je fais part à Pierre de la remarque; il s'enquiert auprès du sous-lieutenant. Je ne me suis pas trompée: le fourrier est bien un curé et il y a un autre prêtre ordonné dans le bataillon.

Le silence continue à régner parmi l'agitation des occupants du village. Ignorent-ils vraiment où ils vont, quand ils s'en iront et pourquoi leur halte se prolonge? Les officiers disent attendre des ordres et se tiennent prêts à partir. Fraternels, paternels, leur parlant comme à des égaux, ils veillent à l'équipement des hommes, les encouragent, les aident de conseils et de deniers, s'il y a lieu. Pas un cri, pas un chant, pas une sonnerie de clairon. Les instructions et les ordres sont donnés sans éclats de voix.

Voici que dans le clair matin, les mitrailleurs portant sur l'épaule leurs mitrailleuses, s'en vont, face au soleil, par les chemins de Remilly et de Voncq, s'exercer dans les champs. Sans doute la manoeuvre n'est qu'un simulacre; elle ne nous évoque pas moins des massacres, et l'idée nous vient de demander aux prêtres-soldats de célébrer à Roche, en plein air, la messe de l'Assomption. Le commandant, à qui nous en parlons, adopte avec empressement cette idée.

Sur ces entrefaites, ma nièce Emilie arrive de Mont-de-Jeux, village distant de quatre kilomètres, où elle demeure. Elle a parcouru la route à pied, en poussant devant elle une voiture d'enfant, dans laquelle se dodeline un bébé de quelques mois. Je la retiens à déjeuner.

Vers deux heures, tandis que sous la suffocante chaleur Pierre est allé à Sainte-Vaubourg chercher au presbytère les objets nécessaires à la célébration de la messe de demain, des voisines font irruption dans la maison. "Madame Emilie n'est-elle point chez vous? interrogent-elles. La voilà dans de beaux draps: les uhlans sont à Saint-Lambert!" (Saint-Lambert est situé à moins d'une demi-lieue de MOnt-de-Jeux avec leqsuel il forme commune.) Je cours m'informer auprès des officiers. Ceux-ci me rassurent. Est-ce l'effet de mon inquiétude? il me semble que les calmes assurances de ces messieurs voilent de la crainte. J'expose la situation de ma nièce, séparée de ses deux enfants et voyageant à pied avec le troisième. "Cette dame, admet alors le commandant, fera bien de s'en retourner chez elle sans retard. Pour vous rassurer tout à fait, je vais lui donner une escorte, munie du mot de passe, qui l'accompagnera jusqu'au poste de la Croix de Wallart, point où finit mon action personnelle et où on relayera." (Le calvaire de Wallart s'érige à mi-chemin de Rilly-aux-Oies, à l'intersection de la voie romaine qui, de Reims, s'allonge jusqu'à Trèves.)

Dès que mon mari est de retour de Sainte-Vaubourg, apportant les objets rituels, l'emplacement de l'autel est choisi par les officiers. Les deux prêtres-soldats, auxquels viennent s'adjoindre des infirmiers semblant être aussi des ecclésiastiques, commencent de construire le reposoir dans la cour du château. J'apporte des draps fins, des serviettes, des flambeaux, des burettes; et, comme les soldats hésitent à fixer avec des clous d'aussi belle toile, je leur enjoins en riant de dépecer s'il est nécessaire. Je voudrais pouvoir réunir là, afin qu'ils soient demain sacrés à jamais, tous les objets chers que je possède. j'ai détaché notre grand crucifix de bois sculpté; il surmontera le tabernacle improvisé. Une forte jeune fille aux yeux et au coeur mystiques, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, est venue, sa dure journée de moisson terminée, composer avec moi des bouquets. les préparatifs sont terminés. La nuit est tombée. Maintenant c'est, n'importe où, dans les champs, les jardins, les granges, la confession des soldats aux prêtre-guerriers, sous un ciel plein d'étoiles.

En rentrant à la maison, je trouve les officiers devisant avec mon mari. Ils paraissent tranquilles. Pourtant sous les propos de littérature du lieutenant, je crois découvrir des préoccupations plus graves et plus immédiates. Le capitaine a la parole claire; mais ses yeux, levés au-dessus des interlocuteurs, errent dans le noir de l'embrasure de la fenêtre ouverte, son oreille est tendue aux bruits du dehors, une ride barre son front.

Vers minuit, de grands coups sont frappés à la porte d'entrée. Le cuisinier et les ordonnances, couchés au rez-de-chaussée, dans la cuisine, ne s'éveillent point. J'entr'ouvre les contrevents de ma chambre, située au premier étage, et demande qui est là. c'est un cycliste apportant une communication au capitaine. Je descends; j'introduis l'homme auprès de l'officier; et , pendant que celui-ci, assis sur son lit, ouvre le pli, pour l'aider à lire, j'élève très haut le flambeau qui tremble dans ma main. Après avoir lu, le capitaine dit simplement: "Ca va bien, nous aurons la messe demain matin." Puis: "Rompez!" fait-il au messager. Je regagne ma chambre.

Samedi 15 août

Bien qu'il soit de bonne heure quand je vais chercher du lait à la ferme d'en face le château, j'aperçois à travers la grille, au fond d'une nef de verdure, blanche sur la blancheur du lin piquée de flammes de bougies, l'hostie élevée par deux mains vers le ciel. Au pied de l'autel, un militaire est prosterné. Derrière, un petit groupe de soldats, agenouillés et profondément recueillis, prient. C'est la première ou la seconde des messes basses.

A huit heures, pour la grand'messe, le jardin du château s'emplit de monde. A gauche de l'autel, des chaises ont été réservées par les officiers aux gens du village. La cérémonie se déroule sous la ramure de hauts arbres, où chantent des oiseaux que le bruit du vent solennellement accompagne. Les fleurs des parterres embaument. Plusieurs centaines de soldats sont là debout, silencieux et méditatifs, derrière leurs chefs. L'officiant est un pâle jeune homme aux traits d'ascète, au regard d'extase. Dépassant la chasuble et l'aube, parmi cette verdure le pantalon rouge éclate et confère à cette religieuse silhouette une sublimité tragique. le servant, en costume militaire, est le sous-lieutenant, notre hôte: on dirait un donateur de triptyque, humble et fier en même temps; de même que les gestes du prêtre, ses attitudes sont hiératiques. Nous autres, civils villageois, nous devons faire piètre figure auprès de ces guerriers... Le Credo est entonné par de mâles voix. Puis c'est l'Elévation. Le silence, qui pèse étrangement, se ponctue du petit cri des hirondelles. Et soudain, de l'éloignement arrive le grondement du canon. Ma voisine se penche vers moi. "Entendez-vous?" murmure-t-elle. Si j'entends!... Mais voici la communion. Les officiers, en ordre hiérarchique, s'approchent de l'autel, les bras croisés, s'agenouillent et reçoivent l'hostie. les soldats les suivent; puis ce sont les humbles femmes du village. Lorsque, tourné vers ses frères, le regard au ciel dont aucune muraille ne le sépare, le célébrant appelle, d'un large geste, la bénédiction de Dieu sur l'assistance,le Magnificat, libre, immense et fervent, jaillit de toutes ces poitrines dont le canon appelle l'holocauste.

L'atmosphère s'embrume. Au déjeuner, les officiers, attablés devant la fenêtre ouverte, examinent le paysage. "Savez-vous, fait observer le capitaine à mon mari, que votre maison serait un excellent poste de défense, facile à organiser? D'ici, la vue s'étend à quatre kilomètres vers Vouziers. Des lucarnes de votre toit on domine les routes d'Argonne et la Champagne, ainsi que la rivière d'Aisne. Mais, en même temps que ce serait un poste de défense et d'observation, ce serait, hélas! une cible parfaite pour l'artillerie..." Un instant après, revenant sur une question agitée l'avant-veille, il ajoute: " Si, durant ces trois jours, j'ai tenu à garder mon monde à portée, c'est que nous nous attendions à une alerte; la crainte aujourd'hui est dissipée." Le lieutenant en paraît dépité; il réclame avec passion d'être mis en présence des Allemands, étant impatient d'en découdre.

Après le repas, le commandant vient s'entretenir avec ces messieurs. Il nous remercie avec effusion de notre hospitalité. Nous lui demandons son opinion foncière sur les choses de la guerre. Sa réponse est un douloureux point d'interrogation qui se réfugie dans l'intercession de la Vierge Marie.

De tradition ardennaise, la fête de l'Assomption est un jour d'orage. Ce dicton, aujourd'hui, se confirmera: le tonnerre commence de se faire entendre. Cependant, comptant sur une après-midi encore de repos, les cuisiniers du bataillon, sur des feux en plein air, ont mis la soupe à cuire dans les chaudrons et les lessiveuses des ménagères.

Vers deux heures, un cycliste apporte l'ordre du départ à effectuer dans vingt minutes. Cet ordre est aussitôt transmis. Aussitôt les marmites sont à regret renversées sur les feux qui s'éteignent. On se contentera d'emporter la viande à moitié cuite. Les parlottes cessent entre habitants et troupiers. Le soldat se reprend tout entier. Sans protestation, il vaque avec célérité au rassemblement de son paquetage et de son fourniment. Puis les sections et les compagnies s'alignent sur la route. Le commandement "en avant" est donné. Par la route de Rilly, la colonne s'en va vers le nord, flanquée des chefs qui, sabre au clair, oeil dans l'infini, la conduisent au coeur de l'orage. Au moment de sauter en selle, le capitaine s'est tourné vers moi et nous a dit de ne pas nous étonner d'entendre du bruit cette nuit, car trois corps d'armée doivent traverser le village.

Les bataillons cantonnés à Méry et à Chufilly ont rejoint celui de Roche. A sa suite ils s'avancent impavides, presque gais, armes, képis, capotes, chevaux et fourgons fleuris. dans le fracas du tonnerre, sous de sombres nuées sillonnées d'éclairs, d'autres troupes d'infanteries défilent dans la poussière, puis d'autres, encore d'autres. A cinq heures, quand le le passage des régiments s'interrompt, le vent se lève furieux. La nue crève, le ciel s'écroule en torrents d'eau et de grêle. - Pauvres soldats! - Ensuite le vent fraîchit, la colère du ciel s'apaise, le déluge se modifie et se change en une brume presque froide. On entend encore des grondements dans le lointain, dont on ne pourrait dire s'ils sont du tonnerre ou du canon.

La nuit tombant, de nouvelles troupes arrivent en colonnes serrées. cavalerie, infanterie, artillerie, génie, train des équipages défilent. La masse innombrable des hommes de France monte toujours vers le nord-est, sans parole, sous la pluie pénétrante, dans l'obscurité compacte. Si un soldat s'avise de demander le nom du village aux habitants arrêtés à regarder passer, vite un mot bref de chef impose le silence. Et sans répit, l'armée passe, passe, passe.

Vers onze heures, l'humidité froide nous oblige à rentrer. Enfermés, le roulement de l'artillerie nous poursuit, nous étreint. Il me semble que ce fracas est un glas pleurant sans fin et que ces pas pressés, martelés, signifient la marche de la France entière vers le tribunal suprême...

Dimanche 16 août

Ce matin le ciel est clair, trop clair, et le vent frais. Il a tant plu que la route, déclive devant chez nous et nouvellement empierrée, se trouve lavée et porte à peine trace du défilé nocturne. Les villageois qui ne se sont pas couchés s'entretiennent sur le seuil des portes. L'un d'eux décrit les bateaux "brillants comme de l'argent", qui passaient sur de longs chariots, et les pontonniers conduisant en postillon d'autres chariots chargés de madriers, les forges, etc...

Tous les chemins qu'on découvre de nos fenêtres sont, l'après-midi, encombrés de la mouvante multitude guerrière.Devant la porte se déroule toujours le ruban bariolé et plyphonique des convois de plusieurs corps d'armée.

Lundi 17 août

Mon mari est malade. J'envoie chercher à Attigny le docteur. Il arrive aussitôt. Bronchite double, fièvre intense. Est-ce l'émotion, la poussière remuée par les armées, la station d'hier soir sous la pluie? A Roche et aux environs, c'est une véritable épidémie de grippe, d'entérite, de céphalgie; moi-même j'ai eu un gros rhume.

Vendredi 21 août

Ces jours-ci, l'angoisse causée par la maladie de mon mari et le regret de n'avoir pas voulu quitter Roche il y a une quinzaine m'ont fait un peu oublier la guerre, malgré que le canon grondât à l'horizon. Il ne passait du reste devant chez nous que de rares troupes et des autobus de ravitaillement. Aujourd'hui, mon malade va mieux et il s'entretient assez longuement avec le médecin des événements.

Ce médecin, déjà âgé, a, du fait de la mobilisation de ses confrères, plusieurs cantons à desservir; il assure en outre, sur un assez long trajet, le service médical du personnel des chemins de fer de l'Est. Il voyage donc beaucoup et entend beaucoup parler. ce qu'il sait, ce qu'il croit des opérations militaires ne concorde en aucune façon avec les informations des journaux, ni même avec les communiqués officiels. des trains d'émigrants belges passent à Amagne (bifurcation de lignes ferrées située à une quinzaine de kilomètres de Roche); on n'a guère le loisir ni le désir de questionner ces voyageurs hagards. cependant, d'après le peu de paroles qu'il a entendues d'eux, le docteur ne doute pas de la réalité des atrocités dénoncées par les journaux et jusqu'ici mises par nous en doute. Les crimes allemands dépasseraient même en nombre et en horreur ceux des récits imprimés. Nous comprenons que sans l'avouer le docteur s'attend à l'invasion de notre contrée. Dans ce cas, partira-t-il? Il n'y est point décidé. Son devoir est de rester, autant que ce sera possible. Pour ce qui est de sa famille, les précautions sont prises; l'automobile est là en cas de besoin. Il nous blâme de n'avoir pas rejoint depuis quelque temps déjà notre domicile parisien. partout, dit-il les Allemands prennent des otages, les maltraitent, quand ils ne les tuent pas, les font marcher à force, les envoient prisonniers en Allemagne, sans égard pour leur âge ni pour leur état de santé. néanmoins, conclut-il, bien que certains soient à Attigny un peu plus à la disposition des voyageurs civils, il ne faut pas songer pour le moment à un déplacement que cette bronchite interdit.

Samedi 22 août

Nelly est toute à la joie d'aller demain, en compagnie de plusieurs autres femmes de mobilisés, voir son mari à Reims. Ce n'est pas la première fois que pareille excursion est entreprise par l'une ou l'autre de ces dames. Elles portent du linge et des victuailles à leurs époux, qui sont au dépôt ou dans les forts de Reims, et elles reviennent le lendemain un peu rassérénées. Grâce à ces visites, et le village ne voyant plus guère de passage de troupes, on commence à trouver que la guerre est en somme assez douce. L'on voudrait bien qu'elle s'achevât ainsi. Il fait maintenant beau et chaud; on travaille à la moisson, on n'est plus dérangé. La fatigue ne compte que pour reposer l'esprit.

Dimanche 23 août

Le canon, du côté du nord et de l'est, gronde, avec intensité. Il serait puéril aujourd'hui de croire qu'il s'agit d'exercices de tir au camp de Châlons. Le roulement ne cesse pas. Je frissonne de la tête aux pieds; je pense à la multitude des hommes que la bataille couche dans la mort.

Le médecin arrive et trouve mon mari mieux. j'entrevois la possibilité de nous en aller bientôt.

Un journal, arrivé tout à l'heure, me tombe sous les yeux et m'apprend, entre autres choses, les massacres de Lorraine.

Des otages et des femmes ont été fusillés. Que ne donnerais-je pas pour que nous soyons à l'abri de ces horreurs! Le communiqué, vieux de trois jours, dit que l'ennemi a franchi la Meuse près de Dinant, que les forts de Liège et de Namur tiennent toujours et qu'une grande bataille en Belgique est imminente. Le canon, entendu si distinctement, indiquerait donc que cette bataille est livrée? O monDieu! donnez-nous la victoire.

Lundi 24 août

Le docteur nous apporte de mauvaises nouvelles de la guerre. Selon ce qu'il a appris, la bataille de Belgique serait mal engagée pour nous et les Allemands approcheraient de Sedan. Il fait une navrante description des convois démigrants. Il faut s'attendre à ce que, d'une minute à l'autre, les trains venant de Charleville soient supprimés et les voies coupées à bref délai. L'espoir de pouvoir nous en aller à temps diminue. Quand mon mari sera-t-il en état de voyager? Le médecin ne peut encore répondre à cette question.

Le soleil est doux; l'air est léger et parfumé. des soldats entrent à la maison et demandent à se rafraîchir. Ils nous disent être des bretons d'extrême ouest; leur régiment serait le dernier de ceux appelés vers la Belgique.

Le canon ne cesse plus de tonner. par moments un fracas énorme au loin, comme d'une ville foudroyée qui s'écroule.

Après les Bretons, des groupes étranges passent. Il semble d'abord que ce soient des équipes de betteraviers flmands accoutumés de venir, en cette saison, travailler à la récolte. ces hommes portent des baluchons sur le dos; mais, au lieu du pas nonchalant et de l'air en goguette que les flamands avaient ordinairement, ceux d'aujourd'hui marchent rapidement, tête baissée et couverts de poussière. On trouve extraordinaire que tant de betteraviers circulent. Les paysans ardennais n'aiment guère ces étrangers; on ne les questionne pas; ils passent vite d'ailleurs et ils comprennent difficilement le français. Serait le commencement de l'exode belge?

Vers quatre heures, Nelly rentre de Reims, ainsi que ses compagnes de voyage. Ce qu'elles rapportent des bruits de la guerre est terrifiant. Elles ont vu, dans des trains surencombrés, une douloureuse surexcitation; les gares étaient pleines d'émigrants aux visages de désespoir, attendant leur tour d'être transportés Dieu sait où. ce qu'on comprend des récits de ces malheureux confirme les atrocités relatives par les journaux. Il y aurait eu des rafles d'habitants, que les Allemands auraieznt ensuite emmenés en captivité, ou torturés, ou fusillés, ou bien placés comme boucliers devant leurs troupes à l'assaut; des enfants auraient été séparés de leurs parents et perdus, seraient morts dans les bois; des nourrissons auraient été tués dans les bras de leurs mamans; des petits garçons auraient eu les oreilles coupées et des petites filles les poignets tranchés. partout où passe l'ennemi règnent le pillage, l'incendie et la destruction. L'horreur meurtrière de la bataille dépasse l'imagination; la Meuse roule du sang, on passe les rivières à gué sur les cadavres; la Sambre du côté de Charleroi, obstruée par l'amoncellement des morts, a débordé, inondant de rouge la prairie. Givet, Sedan sont pris, Mézières va l'être... Faut-il ajouter foi à ces récits? Les émigrants n'auraient-ils pas, en se sauvant, cédé à une panique provoquée par des faits isolés et grossis par l'imagination? Je suis néanmoins très émus, mon coeur bat la générale.

Mardi 25 août

Le canon se rapproche. Je me lève de bon amtin. Il fait blond et la terre est engourdie de rosée.

Telle qu'une ombre chinoise, sur le soleil levant une voiture de luxe à deux chevaux se découpe, arrivant au village par la traverse de Voncq. Elle s'arrête sur la place; les voyageurs descendent. ce sont des riches: un vieillard dont la boutonnière s'orne de la rosette de la Légion d'honneur, une dame âgée aux vêtements cossus et fripés, deux servantes. Le cocher est resté sur son siège. Tous paraissent transis. L'aspect des maîtres, hautain et humilié en même temps, est cause que personne n'ose les questionner; et cependant chacun a le pressentiment que ceux-là sont les précurseurs d'une débâcle inouïe et fatale. On ose d'autant moins les questionner que la dame ayant demandé à acheter des comestibles, on a été obligé de lui répondre négativement. Pour se réchauffer sans doute, ils s'éloignent à pied dans la direction de Chuffilly. Sur un signe du maître, le cocher remet son équipage en marche et suit doucement; mais, sans que nous le lui ayons demandé, il a eu le temps de nous dire que ses chevaux sont très fatigués, car, partis hier soir de Sedan, ils ont voyagé toute la nuit. Beaucoup d'habitants de cette ville, a-t-il ajouté, se sont enfuis.

La riche caravane n'est pas hors de vue que, venant confirmer nos appréhensions, d'autres familles débouchent de la route d'Attigny, traversent le village et s'enfoncent dans la même direction. ceux-ci, des pauvres, s'exilent à pied; des trains trop bondés les ont dégorgés quelque part. Ils marchent le dos vouté; presque tous portent des ballots, et ils s'en vont plus loin, toujours plus loin, talonnés par la terreur. l'exode, nous le sentons, ne s'arrêtera plus.

Le docteur confirme les récits rapportés de Reims par les villageoises; il en a lui-même recueilli d'identiques de bien des bouches d'émigrants. les trains d'Attigny à Amagne, annonce-t-il, vont être supprimés. En ce moment, dans les derniers trains monte qui veut, en payant ou sans payer. A la gare d'Attigny, c'est une ruée sur les voies, un assaut des wagons, pour l'accès desquels on se bouscule, on se querelle. Le retour n'est pas garanti. La foule ne se compose plus uniquement de Belges, mais d'Ardennais du nord et du mitan.

Vers midi, un détachement du génie arrive par le chemin de Rilly, suivi de son mystérieux matériel, dont une forge tout allumée traînée par des chevaux. les hommes traversent lentement le village, en observant à droite et à gauche. Arrivés à un petit pont sur le ruisseau de la Loire, ils font halte et, après avoir étudié l'endroit, retirent d'un de leurs fourgons des espèces de boîtes, - rapportent les gamins accourus à leur suite, - boîtes qu'ils se mettent en devoir de faire adhérer à la maçonnerie.

Une vieille amie de Rilly-aux-Oies arrive à la maison. Nous lui demandons si elle a l'intention d'émigrer. c'est par cette question que tout le monde s'aborde aujourd'hui. Or partir, c'est abandonner les aîtres si chers, les souvenirs et tout ce qui attache les personnes d'âge à la vie. On se révolte, on se cabre devant l'occurrence et, dans la rage de se sentir obligé d'obéir à la nécessité, on calomnie ceux qui fuient: ce sont des froussards, des sans-le-sou, qui vont se faire héberger, etc. Mais cela n'empêche pas les malheureux émigrants de se succéder sans interruption sur la route, comme sur l'écran d'un cinématographe. Nous le faisons observer à notre visiteuse. cela l'émeut... Elle prend congé.

Survient le notaire d'Attigny, en tournée d'adieux, dirait-on. Il nous apprend que toutes les gares de la ligne d'Amague, y compris celle d'Attigny, sont maintenant fermées. Le pont sur l'Aisne est miné; ceux de Rilly, de Semuy et de Voncq le sont aussi. Pierre expose les probabilités d'une bataille dans la région, le passage de l'Aisne devant en former le motif; il fait remarquer que la plaine où nous sommes est entourée de hauteurs propices. Le notaire se range à cette opinion. Pourtant il quittera Attigny le plus tard possible, bien qu'il soit décidé à ne pas exposer inutilement les siens et lui-même à des dangers de bombardement et d'invasion. Les papiers importants de son étude sont dès à présent en sureté (1)...

(1) Nous avons appris par un rapatrié du mois d'avril 1915 que tous les papiers de l'étude de ce notaire ont été, dès les premiers jours de l'occupation allemande, jetés dans la rue et dispersés.

Mercredi 26 août

Le canon a tonné toute la nuit de trois points cardinaux, eût-on dit... Il se rapproche encore... Les pas de la cavalerie ont résonné comme une grêle serrée sur la route dure et se sont confondus avec le roulement des convois.

Vers sept heures du matin, par les chemins de Rilly et de Voncq, de l'infanterie arrive, très fatiguée. Ces troupiers ont fait de longues marches, se retirant vers le sud du point où ils avaient été amenés. Tout à l'heure, quand ils seront un peu reposés, ils se dirigeront en effet du côté de la Champagne. Ils ont chaud et soif. Comme il n'y a plus rien dans nos caves, des voisines et moi emplissons des seaux aux puits et aux citernes et les soldats viennent, y puisent avec leurs bidons et leurs quarts. Quand ils ont bu, ils s'affalent le long des murs et des haies. ces hommes n'ont pas vu le feu, mais, à un moment, ils se sont trouvés mêlés à des troupes qui se sont battus. Ils ont appris par elles les causes de la défaite... D'ailleurs on a été dérouté par les méthodes de guerre de l'ennemi: les Allemands creusent, pour s'y cacher, des trous profonds qu'ils recouvrent de chaume, de branches, d'herbes, de façon que nous ne puissions même deviner leur présence; ils entourent ces terriens de fils de fer presque invisibles et, quand nous arrivons à portée et que nous trébuchons dans les fils, ils tirent et mettent en action leurs mitrailleuses, dissimulées elles aussi; si bien que nous sommes exterminés sans même avoir vu un casque à pointe.

Le facteur arrive. Il se mêle au rassemblement, écoute les propos et est à son tour questionné. Il n'a ni lettres ni journaux pour personne. Les nouvelles verbales qu'il apporte confirment celles données hier par le notaire: gares fermées, voies rompues ou sur le point de l'être; Mézières, Charleville, le fort des Ayvelles, Sedan, évacuées depuis plusieurs jours. "Ah! s'exclame-t-il, les grosses pièces des Ayvelles dont la mise en action devait ébranler la terre et briser les vitres dans un rayon de douze kilomètres, elles n'ont même pas été mises en place!" Il ajoute que l'état-major monté, voici dix jours, de Grandpré vers le nord, y est revenu cette nuit. Les paysans finissent à l'écouter. Une protestation s'élève: "Tu es un fumiste, facteur, tu nous en contes! - Vous verrez ça tout à l'heure si c'est de la blague!" En tous cas, il a l'ordre de cesser la tournée, et il va condamner l'ouverture de la boîte aux lettres. Après quoi, enfourchant sa bicyclette, sans plus s'arrêter chez personne, rejoignant et dépassant les troupes qui se sont remises en marche, il se dirige à grande vitesse vers Chuffilly.

A peine la place du village est-elle évacuée que du rassemblement des villageois s'élèvent des clameurs. Angoisse, indignation, colère surtout. c'est que, cette fois, la réalité, comme un éclair, les a éblouis. Ils se lamentent avec passion: "Avons-nous été assez bernés, leurrés, moqués par les journaux! Qu'allons-nous devenir? Rivés par le devoir à la terre, et tout de suite par la moisson, voici que nous ne savons plus ce qu'il a va advenir de notre grain, de notre bétail. Si seulement le gouvernement avait pris des mesures pour mettre toutes ces richesses à l'abri! Ce sera donc pour le roi de Prusse que les femmes, les gosses et les vieux se seront esquintés jour et nuit à récolter le blé, à entretenir le bétail; pour l'armée de Guillaume que nos hommes ont, Dieu sait au prix de quelles peines et de quels sacrifices, réussi à créer par sélection une des meilleures races de chevaux de trait; pour l'empiffrement de cette armée que nous avons rempli nos pâturages et nos étables de boeufs gras et de vaches aux lourds pis? C'était bien la peine de se donner tant de souci et de mal afin de rénover dans la culture, afin de renouveler la richesse agricole!" Le groupe en révolte s'excite à sa propre voix. Des femmes déjà vieilles content ce que fut en 1870-71 l'occupation allemande. Elles rappellent les menaces de meurtre, d'incendie, les sévices, la faim, le typhus, la variole, Voncq brûlé aux trois quarts, les hommes valides s'enfuyant, se cachant dans les oseraies pour être ensuite découverts et emmenés comme otages. On va donc revoir ces mauvais jours? Ah! vraiment, il n'est pas juste que ce soient toujours les mêmes qui souffrent de la guerre et qui soient dépouillés sans recours (1)." Mais une voix bougonne fait soudain observer que la rosée est tombée et le soleil déjà haut; il serait temps d'aller aux champs.

Tant est tenace l'accoutumance au travail de la terre que chacun rentre chez soi pour y prendre sa faulx ou sa faucille. Aller aux champs est pour eux comme un besoin physique; certes, les serfs n'étaient pas plus attachés à la glèbe. Le pur paysan est sceptique à l'endroit de tout ce qui n'est pas la nature, la succession des saisons. Il ne peut arriver à prendre au sérieux autre chose que cela. Il va jusqu'à ne pas croire à ce qu'il dit lui-même sincèrement, ni à sa pensée, ni même à ce qu'il voit qu'il n'avait jamais vu. Aussi, sous le bruit du canon, le calme revient-il au village. Quelques instants après l'émeute, je croise le dépositaire du Petit Journal, esprit fort qui, en riant, aux éclats, me demande si j'ajoute foi aux nouvelles apportées ce matin. Quant à lui, cinq minutes de réflexion ont suffi pour le mettre en garde contre les inventions du facteur; il déclare ne rien croire du tout et s'en aller tranquillement à sa besogne. Je lui réponds doucement: "Dans trois ou quatre jours, les Allemands seront ici." Il rit plus fort et poursuit son chemin, non sans toutefois me faire observer que les avions ne montent plus vers le nord, mais descendent, c'est-à-dire vers le midi, en se tenant très haut, si haut qu'on ne les voit et ne les entend qu'à peine.

Vers midi passe une colonne singulière de civils. ce sont des terrassiers et des employés de chemin de fer encadrés par quelques militaires. Musettes au flanc, rouges de chaleur, poudrés de poussière, les terrassiers, la pelle ou la pioche sur l'épaule, marchent en ordre relatif; les cheminots, eux, suivent comme un troupeau capricieux de béliers noirs. L'un de ces derniers, qui a des parents à Roche, s'échappe du rang et vient à nous; il nous confie que la colonne se compose d'"auxiliaires du fort des Ayvelles et d'employés de l'Est aux ateliers de Mohon. Les uns et les autres sont des évacués; ils sont conduits au ralliement, à Vouziers.

Le flot des émigrants grossit d'heure en heure. Ce ne sont plus des piétons seulement qu'entraîne l'exode. De lourds véhicules passent maintenant, chargés de femmes et d'enfants assis sur de la literie, des malles ou des paquets, et sont suivis de théories de jeunes filles et de vieillards flanquées d'adolescents cyclistes. Tout ce monde a le regard trouble, l'allure ivre. S'ils sont ivres, c'est de terreur. leurs yeux ont gardé la vision de la bataille, des incendies; ils entendent encore les cris des mourants et racontent leur fuite parmi des péripéties ma précisées en leur grave émotion. Ils arrivent de Charleville, de Sedan et des bourgs ou des villages de cette région; ils ont tout abandonné, n'ont qu'un mobile, celui de sauver leur existence, celles de leurs enfants, l'honneur de leurs filles. Un vieux, qui s'est arrêté avec sa charette où s'entassent des malheureux, me demande un seau d'eau pour son cheval. Comme les autres, il a l'oeil fou, l'attitude flageolante. Je le questionne, tandis que sa bête boit. Il me dit être venu de Belgique, des environs de Tirlemont. Des pâturages où il travaillait, il a vu l'envahissement de son terroir par des hordes plus nombreuses que les feuilles d'un chêne de cent ans; il a assisté à l'incendie de son village, de sa ferme, et, quand il aperçu ses fils s'enfuir en courant, il a enfourché le premier venu de ses dix-neuf chevaux paissant, le poulain ici présent qu'il nomme "le gamin". Depuis, sans avoir pu rejoindre ses enfants, il erre. A Gespunsart, on lui a prêté les harnais et la charrette. Maintenant il s'emploie à transporter des émigrants. Où les conduit-il? Il n'en sait rien. Il devance l'armée française en retraite et ne s'arrêtera que quand elle s'arrêtera. Je lui demande s'il faut accorder créance aux récits d'atrocités. Son visage se fait plus hagard et son maintien plus tremblant. "Ce que j'ai vu, madame, dit-il, est si horrible que je n'oserais le raconter. Ah! oui, c'est trop affreux, trop!"

Très émue, je rentre à la maison, près de mon mari qui garde toujours la chambre. Le médecin arrive. Il demande au malade s'il est résolu à demeurer à Roche. " Comme médecin, m'autorisez-vous à partir? - Non, pas encore aujourd'hui . Pourtant vous allez mieux. Je crois, d'autre part, que nos armées vont tenir l'ennemi en échec pendant quelques jours. Et puis, savez-vous que voyager en chemin de fer est devenu très difficile? Pour gagner Paris, il faudrait vous faire conduire rapidement à Amagne ou à Rethel et, dans l'une de ces gares, attendre patiemment un train surencombré, où vous ne trouveriez probablement place que dans un wagon à bestiaux et qui mettrait vingt-quatre heures au moins pour vous mener à destination. Je ne vous vois pas, dans votre éta et avec votre nervosité, engagé dans cette aventure." Evidemment le docteur a raison, le mieux est de se préparer à recevoir les Allemands.

Le médecin parti, j'ai fait venir le beau-père de nelly et lui ai parlé en ces termes: "Vous allez vous rendre à Attigny chez notre maçon et vous lui direz qu'il faut, entendez-vous, qu'il faut qu'il vienne demain au plus tard ouvrir la séparation de nos logements." Avec le ton que j'y ai mis, si mon commissionnaire le reproduit, je suis sûre de la venue de l'ouvrier. Aussi, aidée de ma nièce, je confectionne la portière destinée à voiler la communication d'un logement dans l'autre.

Quand il arrive, le soir, je suis extrêmement fatiguée. Je voudrais me reposer. Mais comment se reposer, quand toujours gronde le canon et que sur la route sonore, sous ma fenêtre, retentit le roulement des convois de l'armée qu'on sait en retraite?

(1): En 1871, les dommages de guerre ne furent pas réparés. A titre de secours, on fut indemnisé au dixième des pertes.

Jeudi 27 août

Avant le lever, un roulement formidable dont tremble la maison. c'est le passage des autobus qui, depuis plusieurs jours, vont au ravitaillement à une vingtaine de kilomètres au sud.

Pierre, qui veut reprendre vite des forces, se lève de bonne heure et descend. Il est à peine installé dans son fauteuil, que le beau-père de notre nièce du Mont-de-Jeux arrive, nous apportant ses adieux et ceux d'Emilie, car ils vont partir. cette nouvelle nous donne un coup au coeur. "Qu'est-ce qui vous fait prendre cette détermination? demandons-nous. - Le chatelain du Mont-de-Jeux, officier d'état-major, avait avec sa femme convenu d'un signe pour le cas où la fuite deviendrait nécessaire. Le signe a été reçu, la châtelaine m'en a fait part. Elle s'en va aujourd'hui même rejoindre ses spt enfants en bretagne. - Voyons! vous combattant de 70, quelle impression avez-vous des opérations militaires actuelles? - Aucune, puisque les faits réels sont évidemment cachés au public. Si j'avais été seul, j'aurais, malgré l'infirmité résultée de ma blessure de 1870, repris du service,fût-ce comme simple soldat; mais mon fils, en partant rejoindre son régiment, a confié à ma garde sa femme et ses enfants. Je suis donc resté, et j'ai le devoir de mettre tout le monde à l'abri. Emilie se résigne avec peine au départ; c'est moi, pour ainsi dire, qui l'y oblige. Quel deuil c'est pour elle de quitter sa maison et ses habitudes! Il m'a fallu la raisonner longuement pour la décider. - Comment partirez-vous? - A pied! Avec les trois petits garçons? Oui, jusqu'à ce que nous trouvions une gare où les voyageurs soient admis. - Et vos animaux, qu'allez-vous en faire? - Nous lâcherons le porc dans le jardin, nous ouvrirons les portes du colombier, du poulailler, du clapier: leur fera un sort qui voudra. - Où irez-vous? - Nous ne savons. Peut-être en Bretagne."

L'après-midi, le maçon arrive et débouche dans une cloison la porte murée. Nous installons la portière, qui fonctionne sur sa tringle. La maison ne formant plus désormais qu'une habitation, en cas de besoin, ma nièce, son beau-père et nous, nous pourrons, nous pourrons sans sortir nous réfugier les uns chez les autres. Toutes le fenêtres du rez-de-chaussée sont garnies de barreaux de fer, il y a des doubles portes. c'est une forteresse; forteresse illusoire, c'est vrai, mais forteresse tout de même. Est-ce qu'on sait?

Vers trois heures passe, allant vers le sud, un interminable convoi militaire formé, en majeure partie, de véhicules réquisitionnés dans tous les coins de la France; voitures de toutes formes, de toutes dimensions, de toutes enseignes, de tous attelages, conduites par des militaires ou par des civils. Elles contiennent des chargements divers et sont escortées par des cavaliers. Et voici que les autobus de retour - ils étaient cent vingt ce matin - croisent en trombe le convoi, soulevant des colonnes de poussièr qui se rabat et voile tout. Pendant une heure on ne voit plus rien. Les oreilles sont suppliciées par le roulement.

A la nuit tombante, le convoi n'a pas fini de passer. les habitants du village, rentrés des champs, regardent d'un mauvais oeil ce cortège fantastique. Pour un peu, ils le hueraient. Si un tringlot de l'escorte, assoiffé, demande un quart d'eau, on lui désigne d'un air rogue la fontaine, où il est libre de puiser et, s'il s'y attarde avec des camarades, on leur enjoint aigrement de ne pas salir l'eau. dans l'esprit simpliste des paysans, une armée qui recule n'a pas su défendre la terre: elle n'est digne d'aucun égard et on le lui fait sentir.

Les terriens de Roche ont des entêtements inexplicables. Il est vrai que ces entêtements sont une vertu. L'invasion est à leur porte, inévitable; cela ne les empêche pas de s'acharner au travail de la moisson, et ils ne comprennent même pas qu'ils devraient avant tout préserver ce qu'ils possèdent chez eux. Mon mari leur dit: " Pourquoi persister à vous fatiguer dans les champs? Vous ne voyez donc pas que ce ne sera point vous qui profiterez de ce labeur? Avisez donc plutôt aux moyens de mettre ce qui est acquis en sûreté. Non? Voulez-vous que j'essaie de prévenir l'intendance pour qu'elle réquisitionne? Non? D'ailleurs je crois qu'ils serait trop tard. Pour sauver tout cela vous ne devez compter que sur vous-mêmes. Remplissez les chariots, les charrettes et les tombereaux de meubles, d'ustensiles, d'outils, de grain, attelez les chevaux aux voitures, aux machines, et partez! Réunissez en troupeaux les juments et les poulains, les boeufs, les vaches, les moutons et chassez ces bonnes bêtes devant vous, dans la direction du midi, loin, toujours plus loin. Chacun de vous démèlera son bien plus tard. - Avec quoi nourrir les animaux le long de la route? - Vous les ferez paître dans les champs en bordure du chemin. - On dresserait des verbalisations contre nous. - Bast! Vous laisserez dresser. Le service que vous aurez rendu à la France en agissant comme je vous l'indique méritera que le gouvernement annule les procès. - On verra, décident-ils. Ca s'arrangera peut-être. En tous cas, il faut encore rester, rapport àla moisson..." C'est qu'ils gardent enncore au fond d'eux-mêmes une singulière illusion sur les réalités de la guerre. Malgré le tonnerre de la canonnade s'approchant toujours, l'invasion demeure pour eux un événement très distant et la guerre un luxe, un jeu de gouvernements pour lequel ceux-ci emploient des bras vigoureux qui seraient bien plus utiles à la charrue.

Vendredi 28 août

Le bruit du canon grossit d'heure en heure. A deux heures du matin, ses coups redoublement. Sortie de l'aube, je vois positivement les vibations de l'air; le soleil en paraît attristé. La bataille est au Raucourt, Launois, Signy l'abbaye, c'est-à-dire à vingt-cinq kilomètres de nous. Tout ce qui rôde, tout ce qui s'agite, tout ce qui s'affaire dans la zone d'opérations d'une armée moderne: bribes de régiments de chaque arme, automobiles de chefs, matériels d'ambulances, fourgons de ravitaillement, circule dans toutes les directions. Sans compter les émigrants, dont le flot enfle toujours. Aucun de soldats qui vont ou viennent, et que l'on questionne, ne sait où il va, au-delà du village voisin. Auprès des habitants, ils sont sans exigences, sans plaintes; ils ont l'air résigné. Quelques-uns portent ostensiblement des chapelets, des médailles, des scapulaires; il est très fréquent de les voir au repos ou en marche faire le signe de la croix et se recueillir pour prier. Si le commandement vient détacher quelques hommes d'une compagnie, les partants sont par les camarades embrassés affectueusement. Il en est de même pour les cyclistes, quand ils partent en mission. Les officiers, en général, se montrent bienveillants, mais, remarque pathétique, les officiers deviennent rares et leur regard, en se fixant sur l'horizon, se charge d'une infinie anxiété.

Pendant ce branle-bas, le médecin arrive. Il prend un visage joyeux. "Ne vous inquiétez pas, dit-il, tout va bien; nous les repoussons; j'espère pouvoir encore visiter mes malades demain. Vous pouvez partir, ajoute-t-il, après avoir ausculté mon mari, à la condition que ce soit dans une automobile bien close qui vous mène rondement jusqu'à Reims. Là, il y a encore un train par jour pour Paris. Allons, bon voyage, bonne chance! je ne reviendrai plus." Et, en nous quittant: "Vous avez bien compris, répète-t-il, une auto fermée, et si vous êtes décidés à partir, ne remettez pas à plus tard."

Dès que j'en ai le loisir, je cours en voiture m'enquérir d'une auto à Attigny. A ce moment, l'intense va-et-vient du matin s'est atténué, Dieu merci. La route est modérément encombrée d'équipages militaires. Le temps est beau. dans les champs, je vois un moissonneur faucher placidement une avoine; des javeleuses derrière lui se hâtent de lier et de dresser les gerbes. Un kilomètre avant d'arriver à Attigny, je trouve de nombreuses troupes d'infanterie et de cavalerie bivouaquant à droite à gauche dans les champs et dans les briquetteries. En entrant dans le bourg, je m'aperçois que j'ai oublié mon laisser-passer, et la rue est barrée par un camion et des herses! Mais la sentinelle, physionomiste sans doute, après m'avoir regardée, détourne sans mot dire les brancards du camion pour me laisser passage.

Les habitants d'Attigny sont en émoi. Hors des maisons on est attroupé et l'on commente ou délibère. Je m'étonne de voir peu ou point de soldats sur la place et dans les rues. On me dit que les troupes sont postées autour de la ville et que celle-ci leur est consignée. Un brave homme, déjà renommé pour son optimisme exubérant, vient à moi. Il est blême, vieilli. Je m'inquiète de sa santé.

" Je suis malade, répond-il; les mauvaises noiuvelles me casse,t bras et jambes. Néanmoins j'espère toujours. Oui, c'est sûr, nous serons victorieux!"

Je m'entends avec le loueur d'automobiles. d'abord il est convenu quele départ aura lieu demain matin: pas de bagages, un sac de nuit tout au plus. Puis, devant l'insistance d'un autre client, surenchérisseur sans doute, l'homme se ravise et ajourne à dimanche.

Quand, rentrée, j'expose à mon mari le résultat de ma négociation, il opine que dimanche, ce sera trop tard. " Mais ajoute-t-il résigné, nous sommes sans doute destinés à subir l'invasion."

Il s'agit à présent de faire nos préparatifs. Je commence par appeler Nelly. "Es-tu toujours décidée à ne point quitter Roche? - Je partirais bien, mais comment mon beau-père s'arrangerait-il tout seul? Il y a les vaches à traire, la moisson à terminer; il ne voudra pas me laisser partir. - Je te répète, insiste mon mari, que la moisson ne sera pas pour vous et que vous devriez seulement songer à sauver ce que voius tenez en ce moment. Ton beaiu-père ne comprend pas la situation; il serait malaisé de la lui faire comprendre. Tu as des chevaux, une voiture, un domestique: il faudrait penser avant tout à mettre en sécurié ton enfant. Pourquoi ne te ferais-tu pas conduire à Reims? Il y a à Reims, tu le sais, une dame qui t'accueillerait avec joie et chez laquelle tu pourrais demeurer en attendant les événements. - Je verrai, j'en parlerai à mon beau-père." "Je vois bien qu'elle n'osera jamais prendre une décision. Alors, je lui renouvelle mes recommandations: "Si tu restes et que les Allemands viennent à Roche, sois prudente, ouvre-leur notre logis et laisse-les en disposer.

Tiens-toi le moins possible avec eux. Ne ris pas en leur parlant, et veille à ce qu'Hélène, ta fillette, ne leur fasse niches ni grimaces." Il y a plusieurs jours, je lui aiconseillé de porter sur elle, dans un cache-corset qu'elle ne quitterait ni jour ni nuit, ses billets de banque et son or, valeurs que de connivence avec son beau-père elle avait cachées, avec des bijoux, sous un pavé d'écurie, et laisse la clef sur l'armoire afin qu'on n'en enfonce pas les portes..."

J'ai fait timbrer et signer par l'adjoint le sauf-conduit nécessaire.

Ensuite c'est dans la maison l'inévitable visite aux souvenirs. J'explore parmi les chambres et dans les meubles. Et voici que tout à coup une foule d'objets auxquels je n'attachais aucune importance prennent à mes yeux une inestimable valeur. Pourtant il ne faut songer à emporter n'importe quoi que ce soit d'encombrant ni de pesant. La plupart de ces objets sont pour moi des reliques. Plutôt que de leur laisser courir le risque d'une profanationn, l'idée me vient de les réunir et d'en faire un autodafé; mais je ne puis m'y résoudre, ce serait m'arracher le coeur. Aussi, avec d'infinies précautions, mes mains frémissantes remettent-elles soigneusement en place les choses auxquelles je dis adieu du regard et des lèvres, m'attendrissant davantage sur les plus humbles, à cause des événements qu'elles rappellent. Dans le double fond d'une commode, je place l'argenterie et de très précieux papiers. Tout le reste gardera sa place habituelle et les clés resteront aux portes et aux armoires. dans la seule petite valise qui se puisse emporter, je serre quelques bibelots légers dont la valeur n'existe que pour moi: ce sont des objets dont rien au monde ne me ferait me séparer.

Nous rassemblons les livres dispersés un peu partout dans les chambres, et nous les rangeons dans les bibliothèques.

J'empile le surplus sur le pronfond rayon d'une armoire ancienne. C'est une volupté, douloureuse aujourd'hui, que de passer les doigts sur les couvertures, d'entr'ouvrir les volumes pour respirer l'odeur d'imprimerie, de se remémorer, au fur et à mesure qu'on les a en main, la circonstance de leur acquisition, les impressions éprouvées à leur lecture. ces livres, qui faisaient la joie et l'intérêtde la vie, il nous faut donc les quitter! En régularisant les piles dans le meuble sculpté, j'ai la sensation de protéger, et vainement, une tombe d'enfant qui serait ornée de fleurs, un jour d'orage, sous l'impitoyable menace des éléments en fureur.

Pierre, fatigué, se met au lit de bonne heure. Pour ne point troubler son repos, je renvoie à demain la préparation de lits frais et la garniture des tables de toilette. Sur la grande table de la salle à manger, je disposerai nappe et serviettes; car certainement, avant l'arrivée des Allemands, viendront les soldats français.

Fin de la 1ère livraison du 16-7-1916

A suivre dans le numéro suivant du Mercure daté du 1er août 1916

299

A suivre, p. 287